马营遗址近旁,山体在海原大地震时发生左旋错动。

当年海原大地震造成的山体开裂、滑坡。

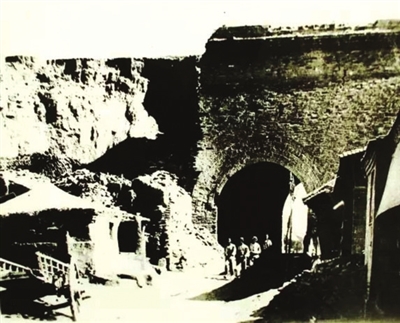

固原城南门城墙崩坏。(1921年翁文灏、谢家荣摄)

震后幸存者清理倒塌的崖窑。资料图片

海原海子震湖旁山坡上的地震遗迹。 记者李振文摄

12月8日,记者站在海原县李俊乡海子震湖旁的山坡上时,凛冽的寒风正从西北方吹来,透过衣服,侵入身体。还有8天就是海原大地震100周年纪念日,100年前的冬天,海原老百姓就是在这样的寒风中,面对那场灾难。

寰球大震

海原海子震湖,是1920年海原大地震发生时,造成山体滑坡,堵塞河道形成的。那个寒冷的冬天,地震重塑了这一带土地的面容,也给二十几万鲜活的生命画上句号。

海原县城西门外有个“万人坟”。现任海原县地震局局长的刘刚今年54岁,他还记得8岁初见这里时的情景。“当时我和父亲赶集经过,看到部分已经塌陷的地方,裸露出白骨,我还好奇地问父亲。”从老一辈人那里听说过地震情况的父亲告诉刘刚,“万人坟”里,埋葬着海原大地震中遇难的同胞遗体。刘刚家震殁的4人,也葬于此。

2000年,进入地震局工作的刘刚,开始从各处搜集资料,寻找见证人。一幅幅画面,一行行文字,1920年的那场大地震,变得越来越具象,让人越看越心痛。在他搜集的一份资料中,这样描述那场灾难:地震时巨响震天,大地剧烈摇动,“山崩如瀑布般倾泻”“平地陷入深谷”“地涌黑水”,强烈的震动持续十多分钟,城郭乡村转眼间消失无踪。

海原县地震局和海原县人民政府编写的《海原大地震1920》一书记载:此次地震震级8.5级,波及17个省市区,有感面积达251万平方公里,是中国历史上波及范围最广的一次大地震,甚至在地球另一端的美国地震仪上,也清晰刻画出了地震波。时称“寰球大震”。

沉痛的记忆

同样致力于百年前大地震考察与研究的海原女作家白鸽,在《海原大地震“万人坟”考》一文中,这样描述自己的感受:在海原,我所见到的景物遗址再没有比这更凄楚、更震撼人心的了。“万人坟”的碑文记载:这场巨大的灾难,造成27万余人亡殁,海原全县7.3万人丧生,占当时全县人口的59%。

“整理资料时,看到许多惨不忍睹的画面和文字记载。”白鸽说,一位老太太震后被压在了倒塌的火炕里,一条腿已经被火烧得面目全非,但她依然在寒风中爬往邻村求救;还有个地方,曾经是一处村落,地震推力将两面山坡撕开了7条口子,几百万吨松散的沙土如固体的瀑布,从裂缝中扑下来,淹没了村子,淹没了人们的哭喊,村里无一人幸免。刘刚前些年搜集资料时,遇到一位大地震幸存者,他形容这位老人“头几乎贴在地上行走”。地震中,老人的腰椎骨折,后来自然长好,但却只能佝偻着身子生活。

几个事例,足以窥见当年灾难带给人们的伤痛,而更绝望的,是当时的救灾不力。

地震发生之时,中国正处于北洋军阀统治时期,军阀混战使外界很少有人去关注这场大灾害,并且地震发生在闭塞的山区,救灾工作更加艰难。再加上当时处于冬季,人们又要面对冻伤、饥饿和瘟疫等后发性灾害。《陕甘地震记略》载:“哭声遍野,不特饿殍,亦将强比僵毙,牲畜死亡散失,狼狗亦群出吃人。”

大地的伤口

地震夺走了27万余条鲜活的生命,也给这片土地,留下了巨大的伤口。记者从海原县城出发,乘车前往哨马营,去“探望”那棵被地震撕裂过的“震柳”。

车停下的地方,是距离海原县城20公里外的一处山沟旁,那棵震柳静静地长在山沟里,满树系着火红的带子,在雪后的冬天格外显眼。震柳的身子,被100年前大地震的左旋错动力撕裂开,将它撕成两半,让人惊叹的是,震柳却从那伤口中,继续生根发芽,枝繁叶茂。不远处山梁的形状,将左旋错动的力量,展示得更为清晰——一座山,在地震时断裂,然后顺着逆时针旋转变形。而在李俊乡,这样的力,造成大规模的滑坡,堵塞河道,形成了今天海原境内的海子震湖。错动、断层、地裂缝……这样的地貌在海原多有可见,100年前的大地震,极大地改变了这里的面貌。

在距离海原县城35公里处的甘盐池,立着一块石碑,上面刻着“海原大地震震中”,当年的大地震,就是从这里开始,向东西两边延伸,将大地撕开了一条断裂带,西起甘肃景泰县兴泉堡,东至固原原州区硝口村,长达237公里。

在中外专家出版的《在山走动的地方》《1920海原大地震》《海原断裂带》等文章和著作中,都对海原大地震爆发的原因和特点等做了阐释。海原地处阿拉善地块以南、青藏地块与鄂尔多斯地块的交接部位,主要构造是乌鞘岭——六盘山弧形构造带,主干断裂是南、西华山北麓——六盘山东麓大断裂,境内贯穿着著名的海原活动断裂带,这条断裂带是青藏高原东北边缘地区最重要的一条第四纪左旋走滑断层带,具有规模大、下切深断延伸长、走滑速度大、总位移幅度大等特征。(记者 刘旭卓 本版图片除署名外均由记者刘旭卓摄)